前回のブログでお知らせしましたが、今年の4月18日、19日、20日に湯布院でイベントを開催します。

今回のイベントテーマは「日本の靴」。このテーマにちなんで、今回は「日本の靴」について少しお話ししたいと思います。

「日本の靴とは?」と考えたとき、デザイン、素材、技術、そして海外の靴との違いなど、さまざまな観点が浮かびました。その中で最も重要だと気づいたのが、「木型」です。

木型は靴づくりにおいて極めて重要な役割を果たします。履き心地だけでなく、靴のフォルムやデザインにも大きく影響を与える要素だからです。

では、どうやって木型を作るのか?

これが今回、自分が最も力を注ぎ、試行錯誤を繰り返した部分でした。

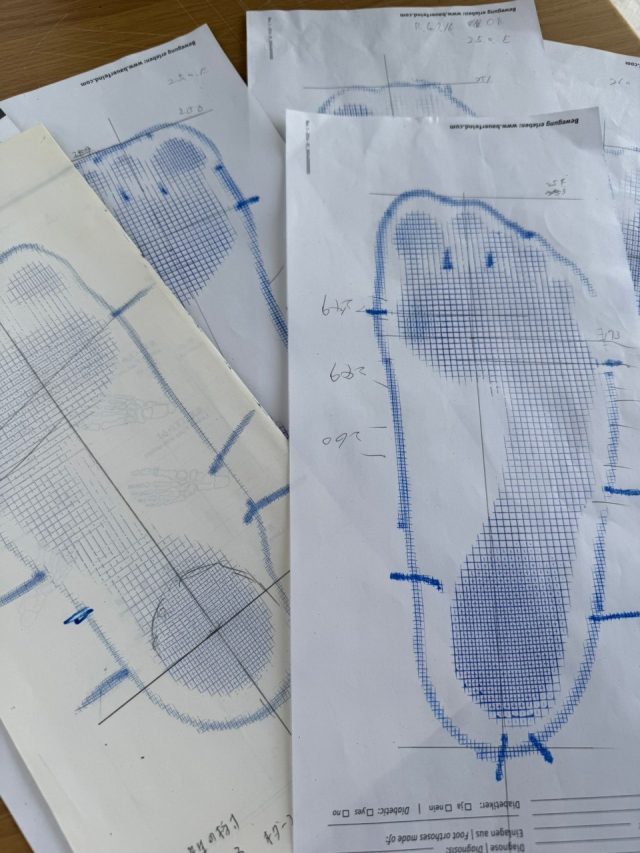

まず、過去に靴をお作りしたお客様や店舗にご来店いただいた方、友人・知人など、約100人以上の足のデータを収集しました。足長、足幅、後部足長比率、かかと幅など、複数の項目を細かく計測し、それらを日本人の平均値と比較。そこから、現代の日本人に最適な木型の基準を導き出しました。

もちろん、平均値である以上、すべての方にピッタリ合うわけではありません。しかし、このデータを基に分析を進める中で、多くの気づきを得ることができました。

木型によって、「履き心地の良さ」「フォルムの美しさ」、そして「かっこよさ」が実現します。

まず、履き心地の良さを追求するためには、足の構造を正しく理解することが大切です。足は骨を中心に筋肉、靭帯、腱で構成されており、これらの骨の位置やバランスをデータに基づいて分析し、木型の設計に反映しました。

次に、フォルムの美しさについては、「ラストプロポーション」と呼ばれる黄金比を活用しました。イギリス、イタリア、ドイツなど各国の木型を分析し、日本人の骨格や平均的な足囲に適した形状をデザインしています。

また、靴の「顔」ともいえるつま先部分には特にこだわりました。時代に流されない普遍的なデザインを目指しつつ、シャープすぎない、自分らしいバランスを意識して仕上げています。

開催予定のイベントでは、この木型を用いたパターンオーダーの靴を発表する予定です。

詳細は次回のブログで改めてお知らせしますので、どうぞお楽しみに!